記述式は土地と建物があるけど何点ずつとれれば効率よく合格できる?

どっちを優先して勉強するべきなの?

土地の計算が苦手なんだけど捨ててもいいかな?

そんな疑問にお答えします。

この記事で分かること

- 10年分の基準点のデータ

- 建物で点数を稼ぐべき理由

- 記述式の採点基準

- 記述式に特化した予備校について

土地家屋調査士試験には記述式の問題があります。内容は建物と土地に関する登記申請書と作図ですね。

どちらも25点ずつ配点されており、合計で50点になります。

では、何点ずつ取れば効率よく合格できるのでしょうか。今回は記述式の点数の取り方や勉強のコツなどについてお話していきます。

※ちなみに記述式は書式と言われることもあります。ついでに覚えておくといいです。

記述式(書式)の理想的な配点は?何点とれば合格できるの?

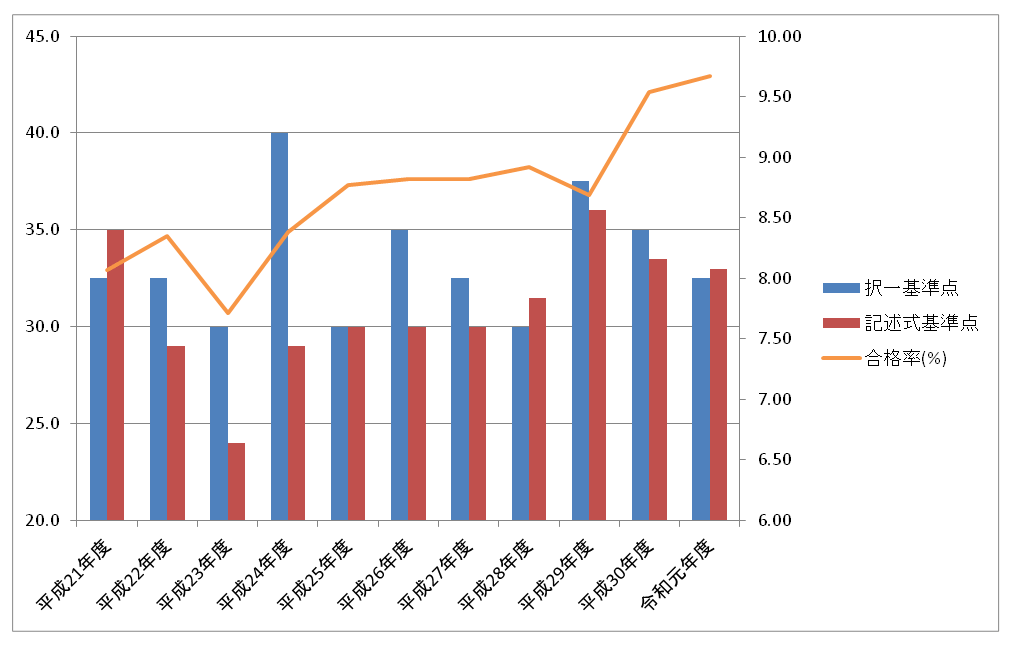

過去の基準点をデータで確認

まずは過去のデータを確認しておきましょう。

| 年度 | 記述式基準点 |

| 平成21年度 | 35.0 |

| 平成22年度 | 29.0 |

| 平成23年度 | 24.0 |

| 平成24年度 | 29.0 |

| 平成25年度 | 30.0 |

| 平成26年度 | 30.0 |

| 平成27年度 | 30.0 |

| 平成28年度 | 31.5 |

| 平成29年度 | 36.0 |

| 平成30年度 | 33.5 |

| 令和元年度 | 33.0 |

記述式の基準点は30点前後に設定されていることが多いですね。基準点とは足切りのことです。

この点数を超えなかった時点で不合格が確定になります。

問題が簡単な年は基準点が35点を超えることもありますが、ほとんどの場合が30~33点くらいです。

この数字は土地と建物の両方の点数を合わせたものなので、記述式全体で6~7割を超えれば基準点に届くことになりますね。

点数の取り方は基本的には自由ですが、一部の情報では、どちらかの図面が白紙の時点で不合格…という話もあるので注意です。(真偽は不明)

ちなみに、効率のいい点数の取り方というものが存在します。それを知ることが合格への近道です。

次で解説していきます。

建物で点数を稼ごう

いきなりですが、これは私が考える理想の得点配分です。

- 択一:40点以上/50点

- 建物:22点以上/25点

- 土地:18点以上/25点

合計:80点以上/100点

択一で逃げ切り&建物で点数を稼いでいます。

例年通りの難易度なら、この点数を取れれば間違いなく合格します。択一で逃げ切るタイプなら、土地は14点くらいでもギリギリ合格範囲内です。

>>【土地家屋調査士試験】択一で逃げ切れ!合格できるベストな配点を経験者が解説

なぜ建物の点数を高く設定しているのかというと、建物は問題が簡単なので得点しやすいからです。

基本的には土地よりも建物の方が申請書も書きやすいし図面も簡単です。

ほとんど計算しなくていいですからね。

何年も試験に落ちている人のパターンのひとつに、土地の問題にこだわりすぎていることが挙げられます。

これってめちゃくちゃ効率が悪いです。何故でしょうか?

理由は、土地の計算が大変だからです。

でもすごく頑張って計算しても、点数配分は土地も建物も同じですからね。

だったら簡単に点数を稼げる建物を重視した方がいいんですよね。

てことで、効率よく点数を稼ぎたいなら建物は満点を取る気持ちでいどみましょう。

最悪、土地は捨ててもいい

ぶっちゃけて言うと建物で満点近くとれたなら、土地の点数が最悪でもなんとかなります。

さすがに白紙で提出はダメですが、計算ミスして地積と図面で大コケした程度なら受かる可能性があるんですよね。

これは私の体験談なのですが、東京法経学院の模試を受けた時に土地の問題がボロボロだったのに、建物で点数を稼いだおかげで基準点を超えたことがあります。(建物:20点、土地:14点)

それくらい建物で点数を稼ぐことは重要だということです。

採点基準はどうなっている?

建物で点数を稼ぐことが大事だという話は理解できましたよね。

ここからはオマケで、どの問題を重視して解答すれば効率よく得点できるのかを説明します。

前提として、この試験は減点方式です。持ち点が25点あって、間違いがあると点数をマイナスされていきます。

具体的な採点基準は公式では発表されていませんが、おそらく簡単な部分は0.5点、難しい、または重要な論点は1点が割り振られていると言われています。

0.5点の部分は建物や土地の辺長、隣接地の地番などで、1点の部分は登記の目的や理由、添付書類ではないかとのこと。

実際、東京法経学院でもそのような基準で採点されています。

つまり、ちょっとした計算ミス程度なら大きな減点はされませんが、登記の目的や理由を間違えると結構痛いってことですね。

ですので、普段から基本的な知識を問われている部分は確実に得点できるようにトレーニングしておくことが大事です。

今回の記事はここまでです。記述式の点数をどのように稼げばいいのか理解できましたか。

記述式の勉強にはちょっとしたコツがあります。とくに土地は複素数計算ができることが必須です。

複素数ってなにそれおいしいの?っていう人は下のリンクからどうぞ。

参考:【土地家屋調査士】複素数を使って最短で試験に合格する方法|F-789SG-SL(キャノン)

自信がない人は予備校を使おう

土地家屋調査士試験の勉強は独学がしにくいです。

計算や作図が難しいし、市販のテキストがほとんどありません。

参考:土地家屋調査士試験の独学が無理と言われる4つの理由《体験談あり》

私自身は独学で合格していますが、かなり苦労しました。

なので、自力で勉強する自信がない人は最初から予備校を使ったほうがいいです。

予備校についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

給付制度を利用する方法なども説明しているので、費用が気になる人もよかったらどうぞ。